부친은 금오위 대장군을 지낸 김부, 조부는 금오위 섭낭장을 지낸 김언련, 증조부는 신호위 중랑장을 지낸 김수다. 김취려는 신라 경순왕의 일곱째아들 언양군 김선의 7대손이며 호부상서를 지낸 김정보의 5대손이다. 어머니는 대부인송씨로 낭장을 지낸 송세명의 딸이며 부인은 복야를 지낸 조언통의 딸이다. 김취려는 부인과의 사이에서 3남 1녀를 두었는데 장남은 문하시랑평장사를 지낸 익대공 김전이다.

신라 왕족의 후예로 고려 개국 이후 대대로 출사했던 가문에서 태어난 김취려는 음서로 종6품 정위에 임명되어 관직에 나갔다. 문무를 겸비했던 그는 이후 수 많은 전투에 참여하여 공을 세워 장군, 대장군, 상장군으로 승차했다. 13세기 초반 몽고의 세력이 강성해지자 거란은 몽고에 밀려 고려를 침입하였는데 그는 국경에서 거란의 침공을 격퇴하며 혁혁한 전공을 세웠다. 최충헌 정권에서 상장군으로 활약한 그는 이후에도 조충과 함께 거란과 여진의 연합군을 격퇴하였지만 이때 거란 정벌을 빌미로 국경에 들어 온 몽고군과 힘을 합쳤다. 고려의 국력이 몽고와 비교가 되지 않았기에 그들의 제안을 거절할 수 없었겠지만 훗날 몽고에 의해 고려가 오랜 세월 힘든 시기를 보내야만 했던 것을 감안해 보면 안타까운 일이기도 하다. 1219년에는 의주별장 한순 등이 반란을 일으키자 진압하고 북방을 안정시켰으며 이후 추밀원사, 판병부사, 판삼사사 등의 요직을 거쳐 시중에까지 올랐고 몽고와의 항전을 위해 강화도로 천도한 이후 강도에서 1234년 생을 마쳤다. 사후 조정에서는 위열(威烈)이라는 시호를 내렸으며 조충, 이항과 함께 고려 고종의 묘정에 배향되었다. 김취려는 최씨 무신정권 초반 문신이었지만 병법에도 능했던 문정공 최충과 함께 국경을 안정시키며 국가를 수 차례 위기에서 구해 냈다. 그는 엄격한 군율을 적용하며 군대를 매우 잘 통솔하였고 많은 공을 세워 정승의 반열에까지 올랐으나 부귀영화보다는 겸손하고 검박한 삶을 살았던 의롭고 충직한 인물이었다.

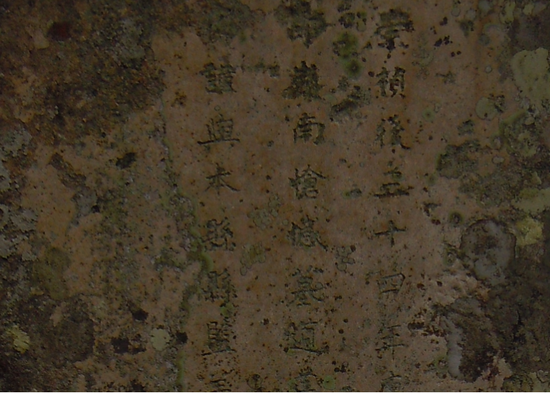

묘소는 송대리에 있는 언양김씨 문중의 제단과 비각 위쪽에 자리잡고 있다. 입구에서 15분 정도 산을 따라 올라가야 될 정도로 높은 자리에 있는 묘역은 조성된 이후 오랜 세월이 흘러 황폐해졌었으나 17세기 중엽 경상도관찰사로 부임한 인재 민시중의 도움으로 후손들과 향촌의 인사들이 다시 재정비하였다. 현재에는 울산광역시 기념물로 지정되어 있으며 후손들이 관리 또한 지속적으로 하여 단정하다. 둘레석을 두른 둥근 봉분 앞쪽으로 혼유석과 상석, 향로석, 장명등이 놓여 있으며 좌우에는 동자석, 문인석, 장군석, 사자상 등 석물이 많이 놓여 있다. 묘역에는 두 기의 비석이 놓여 있는데 머릿돌을 지닌 묘표는 崇禎後三十四年庚戌九月인 1670년 9월 외후손인 당시 경상도관찰사 인재 민시중(1625-1677)의 건의로 이후 후손 송라도 찰발 김정과 언양현감 강응 등이 묘역을 정비하면서 丁酉인 1717년에 건립한 것이다. 앞면에는 高麗光祿大夫守太師特進開府儀同三司門下侍郞平章事上柱國上將軍判吏部事太子太傅 贈謚威烈公金就礪之墓 라고 적혀 있어 위열공 김취려의 묘소임을 알 수 있다. 뒷면에는 묘역을 정비하고 비석을 건립하게 된 경위를 짧게 새겨 놓았으며 비문은 후손으로 공조참판을 지낸 김치룡(1654-1724)이 경주부윤으로 재임 중 기록한 것이다. 다른 비석은 반파되어 있어 정확한 내용은 알 수 없으나 남아 있는 비문에는 직계 선조들과 외가, 행적 등이 기록되어 있으며 비문은 임진왜란 이후 백사 이항복과 함께 호성공신 1등에 책록되었던 좌찬성 충민공 백곡 정곤수(1538-1602)가 지은 것이다. 비석의 건립연도는 파손되어 보이지 않으나 通政大夫行尙州牧使鄭崑壽 라는 구절로 볼 때 정곤수가 상주목사로 재임 중이던 1577년이나 그 이후에 건립된 것으로 보인다.

묘역 아래쪽에는 언양김씨 선조들의 제단과 함께 비각이 건립되어 있다. 비각 안에는 이수를 갖춘 비석이 놓여 있으며 앞면에는 威烈公金諱就礪胎地遺墟碑 라고 새겨져 있어 김취려 장군의 태지를 기념한 유허비임을 알 수 있다. 비각은 1670년 묘역을 정비하면서 함께 건립된 것이다.

언양김씨는 울산광역시에 있는 언양을 본관으로 하고 김알지의 29세손이자 신라 경순왕의 7남인 언양군 김선을 시조로 하여 세계를 이어오고 있는 가문이다. 고려조 위열공 김취려를 전후로 하여 크게 번성하였던 가문은 조선조에서도 27명의 문과급제자를 배출하며 명맥을 이어왔다. 대표적인 인물로는 임진왜란 의병장으로 활약했던 문열공 건재 김천일을 들 수 있으며 현재에도 4만명에 가까운 후손들이 각자의 분야에서 활발히 활동하고 있다. |

'언양김씨 뿌리 > 나의 뿌리' 카테고리의 다른 글

| 언양김씨의 연원(彦陽金氏의 淵源) (4) | 2024.08.15 |

|---|---|

| 손주 첫 돌 (10) | 2024.06.07 |

| 위열공 김취려(언양유택) (0) | 2015.03.11 |

| 승지공 사적기 (0) | 2014.07.21 |

| 민족의 영웅 김취려 장군 (0) | 2012.11.10 |